〈連想第60回〉

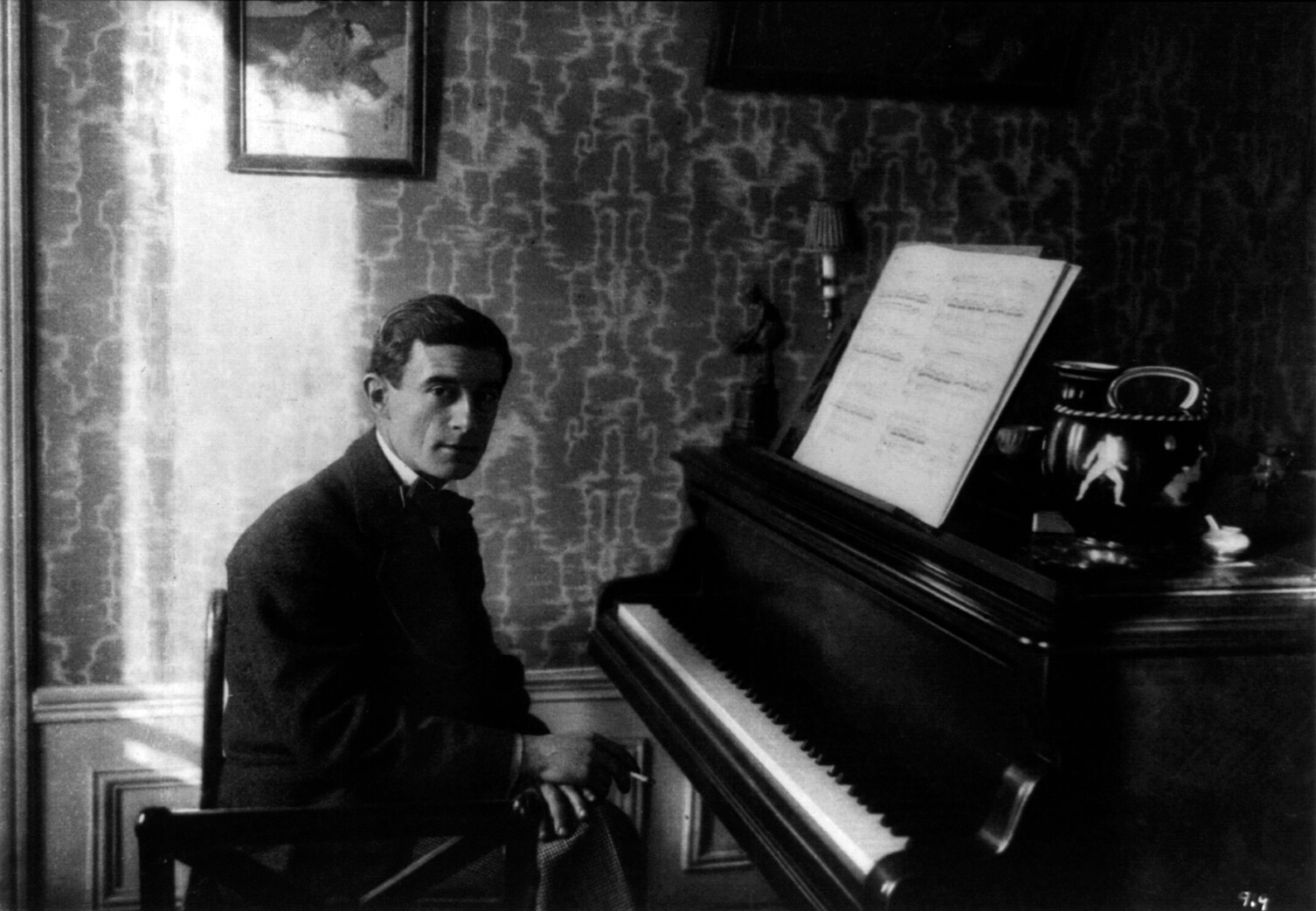

フランスの音を確立させた一人であるモーリス・ラヴェルを連続して取り上げていますが、今回はその最終回です。

ラヴェルはその作曲活動において、大まかに前期と後期に分けられます。

それは、第一次世界大戦とその期間中に母親が亡くなった後と前です。

ラヴェルは戦時中、自ら志願して戦地に赴き、ヴェルダンなどの最前線でトラック輸送などの任務に就きました。

そんな最中の1917年、最愛の母親が亡くなりました。

ラヴェル自身は結婚しておらず、子供もいなかったこともあり、この母親の死は本当に絶望的なことでした。

その後しばらく創作活動も行えず、再開後もそのペースは以前より遥かに落ちて、そのまま晩年を迎えます。

今回は、そんなラヴェルがそのようになる前、精力的に創作活動を行い、数々の時代の最先端をいく名曲を量産していた時期、1900前後〜1910年代前半、まさにベル・エポックの時代を「前期」と一括りにして、前2回で取り上げた曲以外の曲から5選します。

1 ダフニスとクロエ(1912)

ラヴェルの代表作の1つであるバレエ組曲です。

ラヴェルらしさ全開の、優雅さ、ファンタジック、ノスタルジック、異国情緒、近代的な響き(現代的でも前衛的でもなく近代的)、ベル・エポックな雰囲気、素晴らしい要素が全て詰まった壮麗な大作です。

内容、時期、共にラヴェルの創作活動における1つの頂点的な位置付けに当たる作品と言ってもいいのではないでしょうか。

演奏は、フランスの「ピエール・ブーレーズ」指揮、「ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団」です。

この曲だけはどうしてもこの演奏を取り上げたかったので、細切れのリンクになってしまいますが、ぜひ聴いてみてください。

この演奏は、私自身が「ラヴェルに心酔した」きっかけとなった演奏で、一緒に収録されている「ラ・ヴァルス」と並んで、ラヴェル演奏の最高峰だと思っています。

この曲は1時間前後と長いので、ぜひ聴いてほしいからこそ、おすすめの箇所を抜粋してリンクします。

〈2:第1部 宗教的な踊り〉

〈3:第1部 全員の踊り〉

〈10:第2部 クロエ哀願の踊り〉

〈11:第3部 夜明け〉

2 水の戯れ(1901)

これもラヴェルの代表曲の1つであるピアノ曲です。

リストの「エステ荘の噴水」からインスピレーションを受けて作曲した曲で、ドビュッシーの「水面の反映」と並んで水三部作とでも言える位置付けの曲です。

ドビュッシーの「水面の反映」も、同じくリストの「エステ荘の噴水」から着想を得たとされる曲で、3曲に共通しているのは、水のキラキラした感覚をピアノで表現した、とても映像的で、印象派的音楽の代名詞的な曲だという点です。

そしてこの曲もまた、「のだめカンタービレ」で使われています。

「のだめ」がブノワ城でのリサイタルで演奏した曲です。

また、Eテレの番組と番組の繋ぎの挿入曲にも使われていました。

演奏は、キラキラさ、儚さ、ノスタルジックさの表現が得意なフランスの「パスカル・ロジェ」です。

3 夜のガスパール(1908)

「ルイ・ベルトラン」の詩集を題材にした3曲からなるピアノ組曲。

1曲目の「オンディーヌ」は、「水の戯れ」「海原の小舟(鏡より)」と並んで、ラヴェルの「水三部作」と呼ばれたりもします。

印象主義的な響き、趣の強い淡い映像的な曲です。

演奏は、フランスの「ジャン・エフラム・バヴゼ」です。

印象派的な淡い響きが素晴らしい演奏です。

4 スペイン狂詩曲(1907)

ラヴェル初の本格的な管弦楽曲で、初演時からとても高評価だったこともあり、ラヴェルの管弦楽作曲・編曲家としての立ち位置が確立されていくきっかけともなった曲でした。

ラヴェルはフランス人でしたが、母方がバスク人だったということもあり、半分はスペイン的要素を持つ作曲家でした。

バスク人は古よりフランスとスペインの間にそびえるピレネー山脈の麓に住む山岳民族で、言語が周囲のヨーロッパ語族から孤立、独立した独特のもので、一説によると日本との結びつきもあるのではないかと言われている民族です。

サッカーが好きな方にとっては、「エイバル」や「アスレティック・ビルバオ」「レアル・ソシエダ」「オサスナ」などが、バスクのチームとしてお馴染みです。

そのような、出自を持つラヴェルは、その曲中スペイン風のメロディーやリズム、楽器や作曲技法などが用いられることがよくありますが、この曲は、1曲まるごとスペインを題材にした曲です。

演奏は、指揮がドイツ帝国(現フランス)出身で、小澤征爾やシャルル・デュトワを教えたことでも知られる「シャルル・ミュンシュ」、長らく音楽監督を務めた「ボストン交響楽団」です。

5 弦楽四重奏曲 ヘ長調(1904)

ラヴェルの数少ない室内楽曲の1つです。

知名度はかなり低いと思われますが、内容に関してはドビュッシーが絶賛したほどの傑作となっています。

ラヴェル自身も手応えがあったのか、尊敬する「フォーレ」へ、この曲を献呈しています。

室内楽の優しい響きの中にも近代的でモダンなベル・エポックの雰囲気を感じます。

演奏は、「アルバン・ベルク弦楽四重奏団」です。

これまで3回にわたってラヴェルを取り上げました。

自身の曲ではないですが「展覧会の絵」の他、「ボレロ」「亡き王女のためのパヴァーヌ」は一般的にも広く知られ、「ピアノ協奏曲」「水の戯れ」「ラ・ヴァルス」「ダフニスとクロエ」「マ・メール・ロワ」「道化師の朝の歌」「高雅で感傷的なワルツ」などはクラシック好きにはよく知られた作品だと思います。

ドビュッシー、サティらと共にクラシック音楽史における「フランスの音」を確立し、また、近代的なモダンで洗練されたベル・エポックそのもののような時代の音を創り、そしてそれが現在に続く映画音楽などの源流ともなった、ものすごく存在感の大きい作曲家だったのではないかと思います。

さて次回は、ラヴェルよりも若干先輩にあたり、ラヴェル自身その影響や尊敬を公言していた、同じフランスの奇人「エリック・サティ」を取り上げます。